Souvent, on définit le respect comme un certain rapport à autrui. Et, souvent, on dit : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse ». Bien que cette maxime possède une utilité certaine, elle a cependant un défaut : l’indifférence. En ne faisant rien, je l’applique quand même. D’aucuns argueraient que « ne rien faire », c’est déjà faire quelque chose en soi. Je suis acteur de mon indifférence. Aussi, peut-être devrions-nous rendre la positivité du propos en s’exclamant : « Fais aux autres ce que tu voudrais que l’on te fasse ! ».

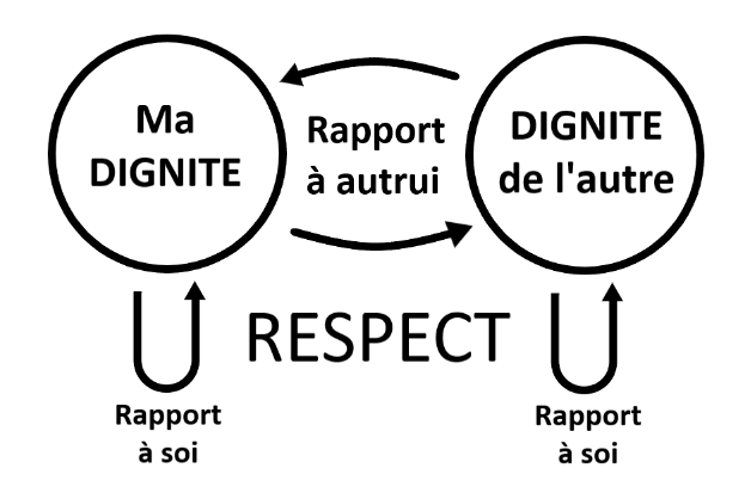

Ce rapport, que constitue le respect, ne s’applique pas qu’à autrui, mais aussi à soi-même. Parfois, dit-on à quelqu’un qu’il « ne se respecte pas ».

Ce que l’on respecte, en nous-mêmes, c’est notre dignité : ce « sentiment de notre valeur intrinsèque ».

C’est d’ailleurs ce sentiment qui nous pousse à dire – face à ce qui nous rabaisse – « je vaux mieux que cela ». Le respect est donc un rapport à sa propre dignité ou à celle d’autrui.

Peut-on définir cet « autrui » par sa « valeur intrinsèque » ? Un objet nécessite du soin, du « respect », surtout dans le cadre d’une œuvre d’art. Seulement, sa « valeur intrinsèque » n’est pas comparable avec celle d’un être humain : un objet n’a pas de dignité. Un animal possède, lui aussi, une « valeur intrinsèque » sous la forme, cette fois, d’une dignité. En cela, un animal mérite plus de respect qu’un objet. Seulement, peut-on dire qu’un humain mérite plus de respect qu’un animal ? Ils possèdent tout deux une dignité, aussi différentes soient-elles. L’humanisme, c’est « placer l’humain au-dessus de toutes choses ». Or, l’animal n’est pas une « chose », en ce qu’il mérite un respect propre à sa dignité.

En interrogeant « Jusqu’où va le respect ? », nous souhaitons donc demander ce que serait un humanisme non-anthropocentré.

William Faltot